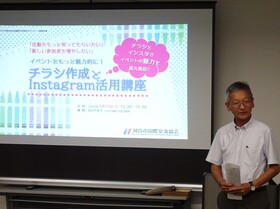

2026.01.18 2025年度後期 日本語教室ボランティア入門講座

刈谷市国際交流協会(KIFA)では、地域での社会貢献に関心がある人やKIFAV日本語教室にボランティアとして参加したい人を対象に、年に2回「日本語教室ボランティア入門講座」を開催しています。今回は以下の日程で行い、現在教室で活動中のボランティアが講師を務めました。

■日 時 :①1月18日 (日) 9:30~11:45

②1月25日 (日) 13:30~15:45

(全2回)

■場 所 :刈谷市民交流センター

(国際プラザ・社会教育センター)

○講座内容

【1日目】

・KIFA紹介/この地域の外国人住民の状況について

・教室活動紹介

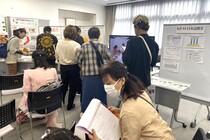

・教室見学

・教材・教室・クラス紹介

・グループワーク

【2日目】

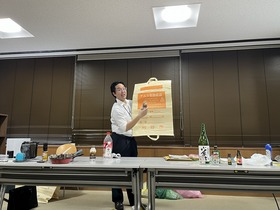

・国語(学校)教育と日本語教育の違いについて

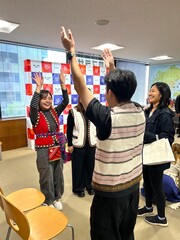

・先輩ボランティアとの意見交換会

・スリーエス(外国につながりを持つ子どもたちの学習支援団体)について

・KIFAの日本語支援体制について

・質疑応答、ボランティア登録

1日目は、まず最初に、この地域に住む外国人住民の状況や特徴についての説明を受けました。続いて日本語支援グループリーダーから教室活動の紹介説明があり、実際の教室を見学しました。最近の日曜教室は40名程度の学習者と30名程度のボランティアが参加しています。クラスは小・中学生クラス、入門、初級(みんなの日本語6~50課)、検定対策クラス、会話中心のクラスなど、学習者のニーズによって細かく分かれており、受講者の皆さんは各クラスの様子を熱心に見学していました。

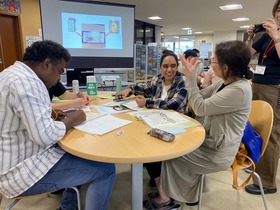

見学後はグループワークを行い、「なぜこの講座を受講しようと思ったか」「わたしがボランティアをする理由」をテーマに話し合いました。 ほかの参加者の動機や意気込みについて知ることで、参加者のみなさんそれぞれが多くの刺激を受けた様子でした。

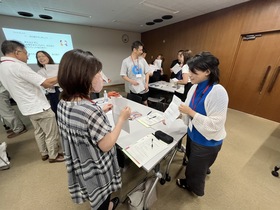

2日目は、先輩ボランティアとの意見交換会を行いました。これまでの説明や教室見学を通して生まれた疑問や不安、またボランティアの皆さんがどのような思いで教室に参加しているかなどについて、先輩ボランティアが丁寧に答え、活発な意見交換が行われました。

今後、新しく登録されたボランティアの皆さんには、実際の教室活動で役立つ具体的な教え方や教室の進め方を学べる「フォローアップ講座」を実施していきます。その後、各曜日の教室に参加したり見学したりした後、4月から本格的に教室活動に参加していただく予定です。